「ぬばたまの夜に」――古典の授業で聞いたことはあるけれど、正確な意味や使い方を説明できますか?

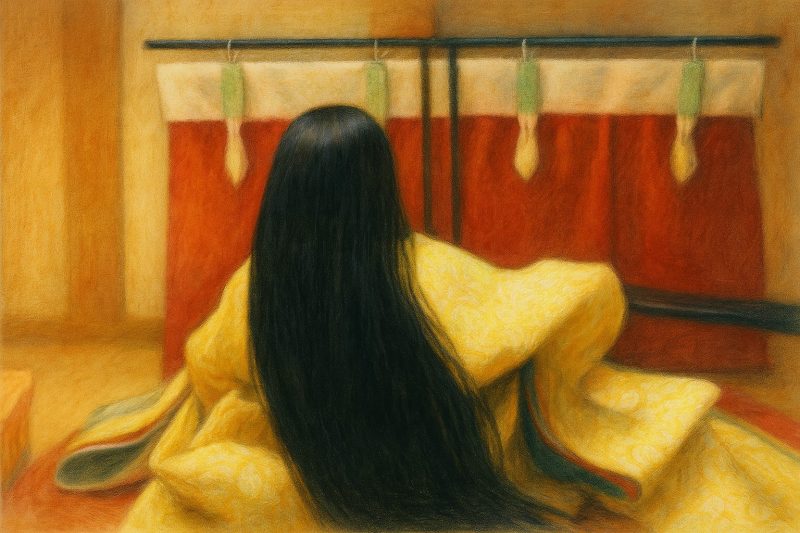

「ぬばたま」は万葉集や古今和歌集などで頻繁に用いられる枕詞(まくらことば)のひとつで、黒や夜、夢、髪などにかかる重要な表現です。しかし、その語源や役割は意外と知られていません。

本記事では、「ぬばたまの意味」を語源から枕詞としての機能、代表的な和歌の用例まで体系的に解説します。

特に、高校・大学で古文や和歌を学ぶ学生に向けて、教科書では得られない背景知識や関連語句の整理、覚えやすいまとめ表なども用意。試験対策やレポート作成にも役立つ内容を目指しました。

この記事を読めば、「ぬばたま」の本質がつかめ、和歌の世界がより深く理解できるようになります。読み進めるうちに、日本語の豊かさや古典の魅力を再発見できるはずです。

ぬばたまの意味と語源をやさしく解説

このセクションでは、「ぬばたま」という言葉がどこから来たのか、その語源と意味を基礎から丁寧に解説します。

辞書的な説明だけでなく、「射干玉(ぬばたま)」という植物に由来する話や、「黒い色」「夜」などの連想的意味についても紹介。

さらに、「ぬばたま」「むばたま」「うばたま」といった表記の違いや、なぜそれが「黒」や「夜」と結びついたのか、現代語との関連性も図表付きで整理します。

初学者でも理解しやすく、試験対策やレポート作成にも役立つ内容です。

ぬばたまの意味:ヒオウギの種子とは?

「ぬばたま」とは、もともと植物の「ヒオウギ(檜扇)」の種子を指す言葉です。

ヒオウギの実は光沢のある黒色で、丸くてつややか。その外見から、「黒」や「夜」など暗さを象徴する言葉として古来より使われてきました。

つまり、「ぬばたま」はただの植物名ではなく、「黒」の象徴語として和歌などに転用されていったのです。

では、なぜこの植物の種子が言語的に重要視されたのでしょうか。その理由は2つあります。ひとつは視覚的なインパクトです。

ヒオウギの種子は非常に濃い黒色で、しかも表面が光沢を持っています。この特徴が、「暗闇」や「夜」「黒髪」「夢」といった“見えないもの”を象徴する語へと転化する下地となりました。

もうひとつの理由は、ヒオウギ自体が古代から神聖な植物とされ、宮中の儀式や七夕飾りなどでも使われてきた文化的背景にあります。

具体的には、万葉集や古今和歌集などの古典文学で「ぬばたまの夜」や「ぬばたまの髪」というように用いられます。

これらの表現において「ぬばたま」は、それに続く語句が黒色や夜に関連するイメージを持つときに前置される、いわゆる“枕詞”の機能を果たします。

実際に、和歌の中では「ぬばたまの夢」「ぬばたまの黒髪」「ぬばたまの夜」など、同系統の語に対して一貫して使用されています。

また、「ぬばたま」は表記ゆれがあり、「射干玉」「射干」「ぬばたま」「むばたま」などの形で登場します。

いずれも同じヒオウギの種子を指しており、現代でも辞書には「射干玉(ぬばたま)=黒くて丸いヒオウギの種子」として記載されています。

日本国語大辞典や大辞泉でもこの説明は一貫しており、信頼性のある語源情報です。

「ぬばたま」とはヒオウギの黒く丸い種子を表し、その見た目から「黒」「夜」「夢」「髪」といった暗色・不可視のイメージを担う象徴語へと発展した語です。

植物名から詩語への転化例としても優れており、語源を理解することが古典表現をより深く味わう第一歩となります。

ぬばたまの意味は「黒」から広がる連想

「ぬばたま」の核心的な意味は“黒”です。

前項で紹介したように、語源はヒオウギという植物の黒い種子ですが、そこから連想されるさまざまな概念が古典文学の中で意味を拡張していきました。

これは、日本語の枕詞の特徴でもあり、具体的な視覚イメージから抽象的な感情や時間帯、性質にまで意味が広がるのです。

「黒」は古代日本において、単なる色ではなく、「夜」「闇」「夢」「死」など、見えない・不確かなものの象徴とされてきました。

そのため、「ぬばたまの」は単なる色彩語にとどまらず、感情的・時間的象徴語としても働くようになります。

以下の表は、「ぬばたま」がかかる代表的な語とその意味領域をまとめたものです。

| ぬばたま+語句 | 意味・イメージ | 分類 |

|---|---|---|

| ぬばたまの夜 | 黒い夜、深い闇 | 時間・空間 |

| ぬばたまの髪 | 黒髪、美しい髪 | 視覚・恋愛 |

| ぬばたまの夢 | 不確かさ、儚さ | 心情・幻想 |

| ぬばたまの月 | 夜空に浮かぶ月 | 視覚・季節 |

これらはすべて「黒」という色がもたらす共通イメージを媒介として成り立っています。和歌においては、色彩語が感情や場面の背景を暗示する役割を持ち、ぬばたまもまさにそうした働きを担っていたのです。

さらに注目すべきは、「ぬばたま」は夜の時間帯の象徴として頻繁に登場することです。

特に万葉集では、「ぬばたまの夜渡る月」など、夜の情景を描く際に効果的に使われています。現代語の「真夜中」や「夜陰」に相当する詩語として理解できます。

「ぬばたまの意味」は単なる“黒いもの”にとどまらず、黒という視覚的属性を通じて、人の心情や時間帯、場面描写にまで広がる象徴語です。

このような多重的意味の拡がりが、古語表現の奥深さを物語っています。

ぬばたまの意味は音の響きに根差す説

「ぬばたま」という言葉の魅力のひとつに、その音の響きがあります。

語源が植物の種子であることは事実ですが、近年ではこの言葉が持つ音感や構造から意味を導こうとする解釈も注目されています。

これは「語源音韻論」と呼ばれる考え方で、日本語の音の響きが無意識に意味や感情を喚起するというものです。

まず、「ぬばたま」という語を音節ごとに分解してみましょう。

| 音節 | 解釈・意味的連想 |

|---|---|

| ぬ | 否定・消失・潜む |

| ば | 境界・分岐・広がり |

| たま | 魂・命・美しいものの象徴 |

このように分解して考えると、「ぬ=消える」「ば=どこかへ向かう」「たま=魂」という構造から、「見えなくなる魂」「闇に包まれた想い」といった象徴的な意味が浮かび上がります。

これが、古典和歌における「ぬばたまの夢」「ぬばたまの夜」という用例と自然に重なってくるのです。

また、「ぬばたま」はその音そのものに柔らかく、低く、そして静けさを感じさせる特徴があります。

これが、「夜」や「闇」あるいは「夢」といった静的なイメージと相性が良く、聴覚的にも和歌の情緒を高める役割を果たしています。

さらに興味深いのは、古代の日本語にはオノマトペ(擬音語・擬態語)的な表現が非常に多かったという点です。

「ぬばたま」もその響きに、夜の静けさ、夢のぼんやりした輪郭、黒髪の柔らかさを感じさせる擬態的性質があると言われています。

「ぬばたまの意味」は単なる語源的解釈に加えて、その音の構造と響きから導き出される象徴性も含んでいます。

この視点から見れば、「ぬばたま」は意味だけでなく、音そのものが情景や心情を描き出す、極めて詩的な日本語表現であると言えるでしょう。

ぬばたまの意味比較:ぬばたま vs うばたま

古典文学や辞典を調べると、「ぬばたま」「むばたま」「うばたま」という似た表現が登場します。

いずれも「黒い」「夜」「夢」などに関連して用いられますが、微妙に表記が異なるため混乱する方も少なくありません。

ここでは、これらの語の違いと共通点を整理し、「ぬばたまの意味」の理解をより深めていきます。

まず前提として、3語とも語源は同じで、「射干玉(ひおうぎ)」の黒く光沢のある種子を指しています。

つまり、指している対象や象徴は一致していますが、使用される時代や表記、文脈によって使い分けが見られるのです。

以下に、それぞれの語の特徴を表にまとめました。

| 表記 | 読み | 出典・用例 | 意味・特徴 |

|---|---|---|---|

| ぬばたま | ぬばたま | 万葉集、古今和歌集 | 最も一般的、和歌に多用 |

| むばたま | むばたま | 古事記など | 古風な用法、神話的色合いあり |

| うばたま | うばたま | 稀に文学作品など | 音の変化による派生形 |

このように、基本的には「ぬばたま」が最もポピュラーな形で、和歌や国語教育でも多く紹介されています。

「むばたま」は古事記など神話や古代語的な文献に見られ、より時代が古い印象を与えます。

一方で「うばたま」は地域的・口語的な揺れから派生した形と考えられ、文学作品などで詩的に使われる例があります。

また、これらは発音の違いに過ぎず、意味内容は共通しており、「黒」「夜」「夢」「髪」などにかかる枕詞として同様に機能します。

したがって、文脈に応じた選択が重要であり、現代の解釈においては、いずれも「ぬばたまの意味」として理解されて問題ありません。

「ぬばたま」「むばたま」「うばたま」はいずれも同じ語源を持つ言葉であり、時代や文体によって使い分けられているに過ぎません。

これらの表記の違いを知っておくことで、古典や詩の読解において、より正確な意味把握が可能になります。

枕詞としてのぬばたまの意味と用例

「ぬばたま」は単なる名詞ではなく、和歌や古典文学で重要な役割を果たす「枕詞」として知られています。

このセクションでは、「ぬばたまの夜」「ぬばたまの髪」といった使い方を中心に、枕詞としての機能や特徴を詳しく解説します。

なぜ「ぬばたま」が黒や夜、夢などにかかるのか?その文学的な背景を古今和歌集や万葉集の代表歌を用いながら視覚的に理解できるようにします。

また、現代の詩や創作においても生きる表現であることを紹介し、「ぬばたまの意味」が時代を超えて生きる言葉であることを伝えます。

ぬばたまの意味:和歌でどう使われたか

「ぬばたま」は、古典和歌において非常に頻繁に用いられた枕詞(まくらことば)です。

特定の語にかかることで、情緒や場面の雰囲気を強調する効果を持ちます。特に、「夜」「夢」「黒髪」「月」など、“黒”や“暗闇”を連想させる言葉に付随して使用されるのが特徴です。

このような枕詞の役割を具体的に知るには、実際の和歌を見てみるのが一番です。以下に、「ぬばたま」を含む代表的な和歌と、その解釈を簡単にまとめた表を掲載します。

| 和歌出典 | 和歌本文(抜粋) | 意味・背景 |

|---|---|---|

| 万葉集 | ぬばたまの 夜の更けゆけば 久木生ふる 清き川原に 千鳥しば鳴く | 夜の情景を「ぬばたま」で導入し、哀愁を表現 |

| 古今和歌集 | ぬばたまの 黒髪変わり 白髪にも なりぬる人を いかにとやせん | 恋の終焉や老いの悲しみを、「黒髪」と対比で強調 |

| 新古今和歌集 | ぬばたまの 夢の通い路 人目よと 閉ぢてもなおぞ 想い乱るる | 夢の中での逢瀬を枕詞で包み、幻想的情景を表現 |

「ぬばたま」はただの装飾語ではなく、和歌全体の感情や情景を支える“導入句”として重要な働きをしています。

使用される位置は多くの場合、和歌の冒頭または上の句で、次に来る言葉を自然に引き立てるための“橋渡し”的存在です。

また、枕詞の特徴として、「かかる言葉」が固定されている点も重要です。「ぬばたま」がかかる語句は主に以下のように限定されています。

-

ぬばたまの 夜

-

ぬばたまの 夢

-

ぬばたまの 黒髪

-

ぬばたまの 月

これらに共通するのは、「暗さ」や「見えにくさ」「感情の曖昧さ」です。つまり、「ぬばたま」は視覚的イメージと心情の両方を呼び起こす感性的な橋渡し表現なのです。

和歌における「ぬばたまの意味」は単なる語源ではなく、暗く、深く、曖昧で儚いものを導く言葉として機能していたことが分かります。このような使い方を理解すれば、和歌の解釈力も大きく向上します。

代表歌で見るぬばたまの意味の情感

「ぬばたま」が持つ最大の魅力は、単なる色や物の描写を超えた情感の表現力にあります。

古典和歌の中では、ぬばたまを使って夜の静寂・恋の切なさ・夢の儚さなど、さまざまな感情が繊細に表現されています。

ここでは、代表的な和歌をひとつ取り上げ、その詩的な世界観を深く読み解いていきます。

📜 和歌例:万葉集 巻四 623番

ぬばたまの 夜は明けぬらし 真木の戸の 開く音聞こゆ 朝(あした)さらさね

この歌は、恋人と共に過ごした夜が明けてしまった悲しさを詠んだものです。冒頭の「ぬばたまの夜」は、ただの時間帯ではなく、愛する人とのひとときを象徴する神聖な闇です。

「ぬばたま」を用いることで、その夜が特別であり、かけがえのないものだったという想いが強調されています。

さらに、「真木の戸の開く音聞こゆ」という描写により、現実が夢から醒める瞬間が繊細に描かれています。

ここに「ぬばたま」が加わることで、夜=幻想=恋心という三重の象徴が成立しており、読み手に深い余韻を残します。

また別の例では、「ぬばたまの夢の通い路 人目よと 閉ぢてもなおぞ 想い乱るる」(新古今和歌集)があります。

この歌では、「夢」が恋の唯一の接点であり、それが夜にしか叶わない関係性を象徴しています。

「ぬばたまの夢」という表現は、見ることはできても実体がない恋の苦しさ、切なさを余すところなく伝えます。

| 表現 | 情感・象徴 | 詩的効果 |

|---|---|---|

| ぬばたまの夜 | 静寂、別れの悲しみ | 時間の重さを印象づける |

| ぬばたまの夢 | 恋の幻影、現実との隔たり | 儚さ・未練を象徴する |

| ぬばたまの髪 | 若さ、美しさ、失われるものへの憧憬 | 年月の流れを感じさせる |

「ぬばたまの意味」は単なる黒という視覚的属性を超えて、心情の深層に訴えかける詩語であると言えます。

枕詞としての機能だけでなく、詩人の情感を静かに伝える「ぬばたま」の力を理解することは、和歌を味わう鍵となるのです。

ぬばたまの意味を支える語源・語感の分析

「ぬばたま」という言葉が和歌においてこれほど重用される理由は、その語源的背景と音の語感にあります。

このセクションでは、「ぬばたま」の構成要素を語源と音響の両面から分析し、なぜこの言葉が「黒」や「夜」「夢」などを象徴するのかを解明します。

まず、語源的には「ぬばたま(射干玉)」はヒオウギという植物の黒く光沢のある種子を意味します。

これは辞書(大辞泉や国語大辞典)でも共通する見解であり、視覚的に“漆黒”を連想させる語源としての基盤を持っています。

この種子が詩の中で「黒」「夜」「夢」にかかるのは、その外見的特徴から自然な連想だといえます。

一方で、語感や音韻の観点からの解釈も興味深いものがあります。

「ぬばたま」は日本語として柔らかく、丸みのある音で構成されており、音響的にも“夜”や“闇”といった静寂・沈黙を想起させます。

以下に「ぬばたま」の語構造を分析した表を示します。

| 音節 | 連想される意味 | 音響的特徴 |

|---|---|---|

| ぬ | 否定・見えない | 柔らかく、静かな語頭音 |

| ば | 境界・区切り | 中央に重心があり語を区切る |

| たま | 魂・命・美しいもの | 丸く響く、感性的な語尾音 |

このように、「ぬばたま」は意味的にも音響的にも、“見えないけれど確かに存在するもの”を象徴しています。

だからこそ、夢、夜、髪などといった曖昧で感情的な対象にぴたりと合うのです。

また、古代日本語には「ことば=ことだま(言霊)」という考えがあり、音と言葉に宿る力が信じられていました。

ぬばたまもその例外ではなく、響きそのものに情緒や象徴性が込められていたと考えられます。

「ぬばたまの意味」を支えているのは単なる語源的な背景だけではありません。音の響き、言葉の構成、そして古代の言語観すべてが重なりあって、この言葉に特別な詩的価値を与えているのです。

ぬばたまの意味:現代語への応用

「ぬばたま」は古典和歌の世界で用いられてきた枕詞であり、語源・音響・象徴の三要素によって豊かな意味を担ってきました。

では、このような古語は現代においてどのように応用されているのでしょうか。実は、「ぬばたまの意味」は文学・芸術・日常表現において今なお生き続けています。

現代文学では、「ぬばたまの夜」「ぬばたまの夢」といった表現が、幻想的・叙情的な場面描写に頻繁に登場します。

たとえば、作家・中島敦はその詩集で「ぬばたまの宇宙」といった表現を用いており、宇宙の静寂や深淵さを古語で描き出しています。

これは、古語を使うことで現代語にはない深み・静けさ・余韻を演出できるからです。

また、近年のポップカルチャーや短歌・俳句作品の中でも、「ぬばたま」は暗さや美しさ、儚さを象徴する言葉として再評価されています。

特にSNSなどで発表される現代短歌では、古語を効果的に挿入することで言葉の重みを高めている例が多く見られます。

以下の表は、「ぬばたま」の意味が現代でどのように応用されているかを整理したものです。

| 使用分野 | 表現例 | 効果・意味 |

|---|---|---|

| 文学作品 | ぬばたまの夜空、ぬばたまの宇宙 | 神秘性、静けさ、深さ |

| 現代短歌・詩 | ぬばたまの髪に触れた夜 | 恋愛の切なさ、視覚と感情の融合 |

| 映像作品 | タイトル・ナレーション | 映像の雰囲気に古典的深みを加える効果 |

| 商品ネーミング | 和風化粧品「ぬばたまの黒」 | 高級感・日本文化らしさを訴求するネーミング要素 |

このように、「ぬばたま」は現代においても詩的・象徴的な力を保っており、むしろその古風な響きが新鮮な印象を与えることさえあります。

特に日本語の豊かさや歴史性を意識した表現を求める人にとって、「ぬばたま」は強い訴求力を持つ語彙と言えるでしょう。

「ぬばたまの意味」は単なる古語の知識ではなく、現代の表現にも活かせる生きた言葉です。

言葉に奥行きを持たせたいとき、情緒を大切にしたいとき、「ぬばたま」は有効な語彙として多くの場面で活用できます。

まとめ:ぬばたまの意味が示す黒・夜・夢

「ぬばたま」という言葉は、単なる植物の種子に由来する語でありながら、古典和歌の世界では「黒」「夜」「夢」「髪」などを導く枕詞として多彩な情景や感情を表現してきました。

その語源的背景、音の響き、詩的機能、そして現代への応用までを通じて、「ぬばたまの意味」は今なお魅力的な日本語表現です。

最後に、本記事で扱った要点を整理します。

🔹ぬばたまの要点

-

「ぬばたま」はヒオウギの黒い種子が語源。

-

和歌では「夜」「夢」「黒髪」などにかかる枕詞。

-

音の響きにより静けさ・儚さ・幻想性を表現。

-

表記には「むばたま」「うばたま」などの揺れもある。

-

古典文学での用例から情緒を深く読み取れる。

-

現代の詩や文学作品にも応用されている。

-

日本語の美しさと奥行きを象徴する詩語である。

今さら聞けない「つんでれ(ツンデレ) の意味」と使い方|恋愛用語も比較解説

「おこがましい」元々の意味は?本来の意味・語源・NGな使い方も紹介

📝参考文献

-

「射干玉はヒオウギの黒い実──枕詞としての“ぬばたま”」

-

ヒオウギの種子が「ぬばたま」と呼ばれ、黒や夜、夢などを象徴する枕詞として用いられる経緯を解説。

-

-

「ぬばたまの・うばたまのの枕詞としての意味と用例まとめ」

-

表記ゆれ(ぬばたま/むばたま/うばたま)の解説、使用される和歌例や意味の共通性などを要約。

-

-

「万葉集におけるぬばたまの具体例」

-

山部赤人の歌など、代表和歌で「ぬばたまの夜」が用いられた例を多数紹介 programming-cafe.com+15asahi-net.or.jp+15domani.shogakukan.co.jp+15。

-